#天文导航# 3. 时间系统

“Love is the one thing we’re capable of perceiving that transcends dimensions of time and space.”

–Amelia Brand (Anne Hathaway), Interstellar

时间系统

1. 各种时间系统

- 世界时和恒星时都是根据地球自转测定的时间,与地球的自转角成比例,都是基于地球自转周期获得的时间尺度。

- 世界时的空间参考是太阳

- 恒星时的空间参考点是春分点或者某个恒星

1.1 恒星时(ST)

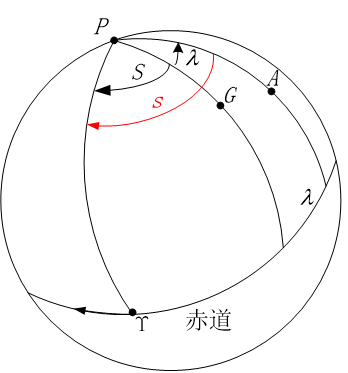

由春分点周日视运动所确定的时间

恒星时 $0\textbf{h}$ :当春分点刚好通过本地午线(上中天)时刻

恒星日:春分点前后两次经过本地午圈的时间间隔为一个恒星日,作为尺度,包含24个恒星时

恒星时在数值上等于春分点相对本地午圈的时角,用时、分、秒来度量

地方恒星时 $s$ 和格林尼治恒星时 $S$ 的关系

\[s=S+\lambda_{经度}\]天文测时,地方恒星时:

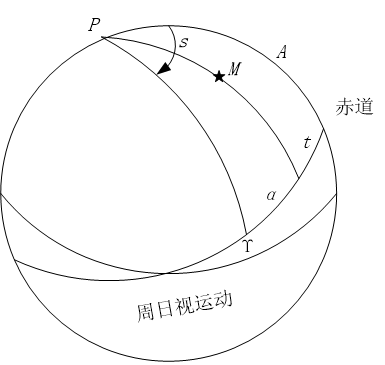

\[s=\alpha+t\]$\alpha$ 为恒星 $M$ 的赤经,$t$ 为 $M$ 的地方时角

1.2 太阳时(ST)

参考点:太阳中心

太阳时 $0\textbf{h}$ :太阳中心通过测者子圈(下中天)

太阳日 $12\textbf{h}$ :午圈(上中天)

太阳日:太阳中心前后两次经过本地午圈的时间间隔为一个太阳日,作为尺度,包含24个太阳时

太阳时时刻与太阳时角有 $12\textbf{h} (180\degree)$ 的差值

\[t_{sun}=t_{太阳相对于午圈时角}+12\textbf{h}\]

1.3 平太阳时(MT)

- 一个假象的参考点,满足以下三个条件:

- 沿天赤道作周年运动

- 运动速度均匀,运动周期为一个回归年

- 和真太阳同时经过近地点和远地点

- 基于平太阳定义平太阳时

- 参考点:平太阳

- 平太阳时 $0\textbf{h}$ & $12\textbf{h}$

- 平太阳日

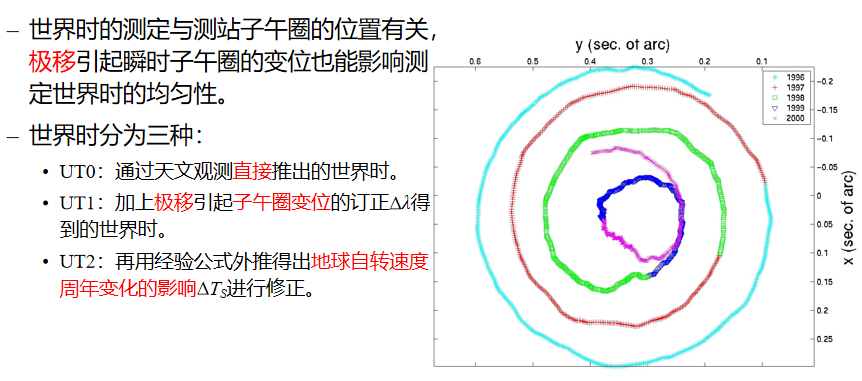

1.4 世界时(UT)

即格林尼治平太阳时 (GMT)

世界时与地方平太阳时的尺度基准相同——仅仅是起算点不同

\[m_{地方平时}=M_{世界时}+\lambda_{经度}\]世界时以地球自转为基础,而地球自转速度不均匀,有以下三类变化:

- 长期变化:潮汐摩擦力

- 季节性变化:地球表面气团随季节而移动

- 不规则变化:时快时慢,物理机制不清

2 各个时制换算

2.1 恒星时与平太阳时的换算

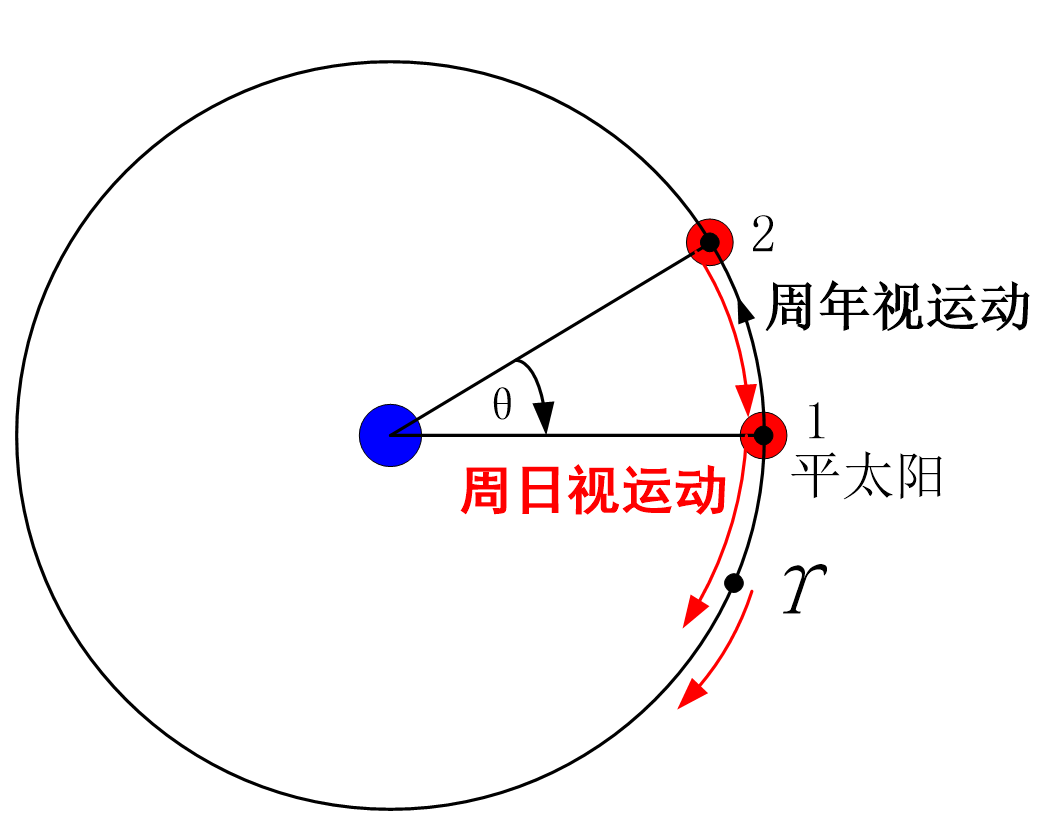

太阳周日视运动是综合了地球自转和公转的视运动的合成效果

太阳日长于恒星日

恒星日是地球相对于恒星的自转周期,即地球自转的物理周期,是春分点的周日视运动的周期

平太阳日是地球相对于平太阳的自转周期,也是平太阳的周日视运动的周期 \(\frac{恒星时}{平时}=\frac{平太阳日}{恒星日}=\frac{366.2422}{365.2422}=1+\mu=1.0027378747\)

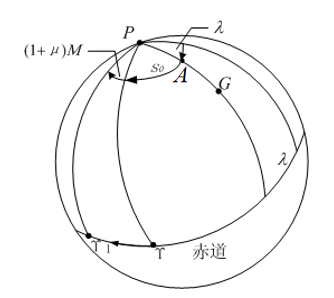

2.2 世界时和恒星时的换算

世界时和恒星时的换算

\[S=S^0+(1+\mu)M\]$S^0$ 为当天世界时 $0\textbf{h}$ 对应的恒星时

世界时和地方恒星时的换算

\[S=S^0+(1+\mu)M+\lambda\\ =S^0+m+\mu m-\mu \lambda\]回归年:太阳连续两次经过平春分点的时间间隔

恒星年:太阳连续两次经过固定的宇宙指向的时间间隔

恒星年长于回归年

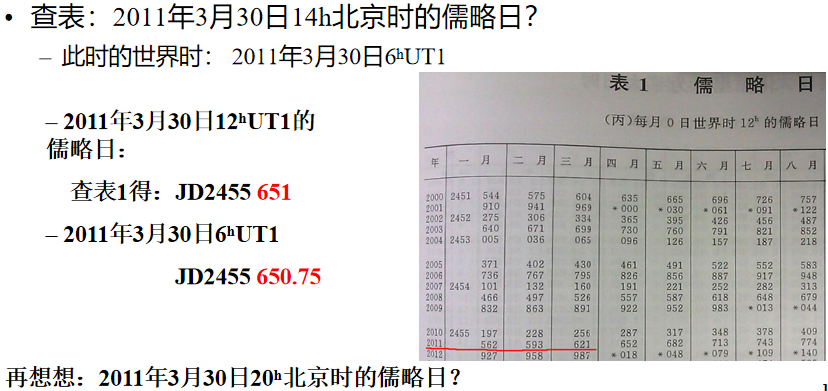

3. 儒略日(JD)

- 儒略日:记为JD,从公园前4713年1月1日世界时12h为“0”日开始,连续不断的计日方式

- 以回归年为基础的日历年和世纪都不是等长间隔

- 儒略世纪:固定含有36525日,只是大时间尺度的单位,没有年和月,从1984年起作为所有天文历表的时间单位

- 标准历元为2000年1月1.5日TT,记作 $J2000.0$ ,此时儒略日 $JD=2451545.0$

- 儒略世纪数 $=(JD-2451545)/36525$

4. 历书时 (ET)

- 地球自转长期减慢

- 每一世纪地球自转周期平均延长 1.7ms

- 4亿年前每年包含日数超过400d,日长约想到与现在的21h多

- 1960年,各国天文年历引入一种以太阳天体公转为基准的时间标准——历书时(当然认为是均匀的)

- 历书时:是一种以天体公转为基准的时间标准,主要是以地球公转为依据,即观测太阳位置反演时间。是由经典力学确定的均匀时间,又称牛顿时

### 4.1 历书时与世界时的关系

- 由于地球自转越来越慢,而假想的历书子午圈一直以1900年时刻的自转速度匀速自转。真实的本初子午圈越来越落后于历书子午圈,世界时慢于历书时。

历书时从理论和实践上均不完善,但有一个优点是——秒长相对固定均匀

5. 国际原子时系统 (TAI)

建立均匀时间尺度的着眼点从宏观世界转向微观世界

秒长:用历书时秒长量度铯原子钟的振荡频率

TAI起算点:1958年1月1日0h的UT1,但由于技术原因,还是保留了 0.0039s的差异

\[UT_1-TAI=0.0039\textbf{s}\]ET与TAI是两种完全不同的时间系统,但是:

\[ET=TAI+32.184\textbf{s}\]

5.1 TAI 的优点

- 稳定度极高,30万年不差1s

- 原子钟系统可以独立维持

- 随时精确读取

- 不依赖于任何天文常数

6. 地球时 (TT)

- 应用领域:地球卫星运动方程和历表,地心系汇总描述的行星及太阳的运动方程和视历表

- 秒长定义:同TAI秒长(SI秒)

- TT起算点:同ET的起算点

- 基本单位:日

7. 协调世界时 (UTC)

- Universal Time Coordinated

随着世界时UT1和国际原子时TAI在时刻上偏离越来越大,日记月累的结果,TAI将与昼夜变化、生物钟以及人类作息不同步

- UTC时间单位:原子时秒(SI)

7.1 UTC协调方法

使用跳秒(闰秒)的方式,使得 $\left UCT-UT1 \right \leqslant 0.9s$,通过天文观测不断提供差数据,一旦预测将超过 0.9s 界线,采取跳秒措施 - 调整时刻一般在民用日历的1月1日0h或7月1日0h

- 正跳秒:人为在

0h0m0s之前加上23h59m60s——调慢1秒 - 负跳秒:将

23h59m59s去掉,58之后紧跟0h0m0s

- 正跳秒:人为在

- UTC和TAI的差别总是整秒

8. 脉冲星时间

- 中子星的自转轴与磁轴一般不一致,若辐射束正好扫过地球,将收到周期性的脉冲信号。